簡単コンパクトサイズ人気の収納五人飾りの雛人形

直置きタイプのコンパクトで飾り易くまとめた官女付収納飾り

収納タイプのコンパクトな焼桐の飾り台で豪華でお飾り易い雛人形です

【商品番号】京十一番親王柳官女付

焼桐収納飾りNo1019

【サイズ】間口62cm×奥行44.5cm高さ66cm

三段飾りの焼桐仕様の収納飾りコンパクトサイズの雛人形

【商品番号】京十二番親王小柳官女付

焼桐三段収納飾り No2996

【サイズ】間口60cm×奥行55cm高さ60cm

直置きタイプのコンパクトで飾り易くまとめた官女付収納飾り

収納タイプのコンパクトな焼桐の飾り台で豪華でお飾り易い雛人形です

【商品番号】京十一番親王柳官女付

焼桐収納飾りNo1019

【サイズ】間口62cm×奥行44.5cm高さ66cm

三段飾りの焼桐仕様の収納飾りコンパクトサイズの雛人形

【商品番号】京十二番親王小柳官女付

焼桐三段収納飾り No2996

【サイズ】間口60cm×奥行55cm高さ60cm

収納飾りは飾り台と収納箱が一つで、簡単設置と思われますが、収納時はどういうことか

人形専門店スタッフにお問い合わせすることをお奨めいたします。

親王のお人形の保管には安心な桐箱に別途ご用意のセットもございます。

上品な親王収納飾りは焼桐にお任せください。

出し入れは勿論、普段のお手入れはとても楽々とママのお気に入りの人気商品です。

【商品番号】京十一番親王焼桐収納飾り

No1020セット

【サイズ】間口65cm×奥行41.5cm×高さ58cm

雛人形の作りは侮れないコンパクトサイズにまとめた収納飾り

【商品番号】京十一番親王タモ材収納飾り

No1028セット

【サイズ】間口59cm×奥行35cm×高さ54cm

可愛い優しさがあふれる塗り桐収納飾り

【商品番号】京小十番親王塗り桐収納飾り

No1021Dセット

【サイズ】間口63cm×奥行42cm×高さ57cm

奢侈取締令は、士農工商という身分差別をつけて、商人を一番低い身分に置いたが、泰平の世が続くと、商人は財を貯え奉公人を多くかかえ、社会における隠れた支配力を持つようになってくる。

当然これに目をつけるのは徳川幕府の政策で、民間のぜいたくを取り締まるおふれを度々出した。

着るもの、持ち物、遊興に至るさまざまなものに対してである。

奢侈取締令が雛に適用されたのは最初は慶安2年2月(1649年)今から約3百年前のことである。

民間の美化的傾向を取り締まったものだが、徳川家からの注文品は例外としている。

つまり民間にかぎっている。

贅を尽くした雛道具 『紫檀象牙細工蒔絵雛道具(江戸時代)』

人形にはまだそれほど高価で目に余るものはなかったようである。

しかし道具には豪華絢爛、金をかけたものが多く作られた。

現在の雛道具よりもずうっと種類も多く、成功なミニチュアであった。

金持ちの商人の娘が大名の姫君と同じようなものを作って飾っていたのでは具合がよろしくないというので摘発したのだろう。

寛文3年(1663年)元禄17年(1704年)享保6年(1721年)と取締令は四回出されているが、享保の時が最も厳しかった。それまでの取締令が、どちらかというと、ザル法で一時的にハイを追うような結果に終わっているのに対し、享保の取締は徳川吉宗自ら範をたれるというので、一切まかりならないという厳しいものであった。

一例をあげると、ひな人形の寸法は八寸(約30cm)以下とし、雛道具も黒塗りだけで、これに蒔絵をかいたり、金銀の金物を使っていけないということなどがある。

延享(1744年)に作られたもので、京都の岡田姓菱屋次郎左衛門の創案によります。

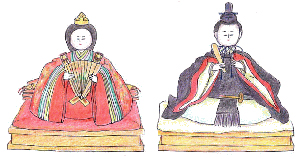

次郎左衛門雛の特徴は、面長に描いた首を整った曲線でまとめ、顔は引き目かぎ鼻の典雅な筆で全体に清新な味を表現しています。

男雛は、黒袍に、くぼみに霞の紋が浮織になっている袴をつけます。

男雛は、黒袍に、くぼみに霞の紋が浮織になっている袴をつけます。

女雛は、五衣・唐衣に裳もすそをはいています。

次郎左衛門雛の衰退は、江戸人の好みにあった江戸雛として、古今雛が登場するに及んで、全く姿を消しました。

古今雛が従来の雛と違う点は、鳳凰や薬玉の縫紋を加工したり、袖に紅綸子べにりんずを用いて色彩を豊かにしたこと、二畳台を設けて雛を据えていること、頭が写実的に精妙を究めた点があります。

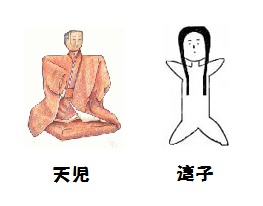

立雛は紙雛とも言われるように主として紙で作られたのです。

目出度さの象徴の松竹梅に鶴亀の柄の衣装の大型な立雛

かたちから推測して、天児、這子からきた男女一対雛人形のように見えます。

座雛は寛永(1624年)以後に作られたもので、抽象的な立雛に比べて、写実的な彩りに包まれています。

面白いのは、上巳の節句、雛遊びと、雛の対象が貴族、武家にとどまっていた頃は立雛で、それが武家から庶民の手に移って、庶民の創造から生まれたのが座雛であるということです。

しかし、座雛が作られてすぐに立雛がなくなったわけでもなく、享保(1716年)までは立雛と座雛が対等に飾られています。

そして、は座雛が主、立雛が従となり次第に衰微をたどります。

江戸の風物詩の一つの『雛市ひないち』は、17世紀の終わり頃には町に現れていた。

雛売りは移動販売の便利さと、比較的生活水準の低い人が利用したといわれます。

『乗物ほかい雛の道具』と呼んで、葛籠を両掛けにして売りに来たものです。

明和(1764年)安永(1772年)にみられた雛売りも寛政(1789年)の頃には雛市に押され姿を消したといわれます。

雛市は享保(1716年)に開市されたものらしいといわれ、十間店は後に十軒店となりました。

つまり十間を限って出店が許され、場所は日本橋室町二丁目、三丁目にあたり雛人形の集散地でした。

大人を対象として、貴族間などに見られます。

この雛遊びが子供の世界にかなり早く広まり、雛遊びが雛祭りに発展していったとみられる根拠は、雛祭りの人形が、ひいなあそびのひいなが進化したものと見られることにあります。

雛遊びが単なる「ままごと遊び」と違うところは、必ず男女一対の人形を使っていることで、夫婦の純潔の道徳を、雛道具は嫁入りを意識したものと言われます。

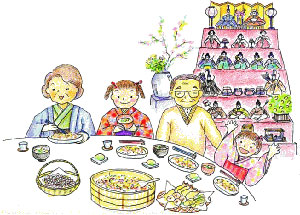

雛祭りは泰平の世を迎え、武家や公家の風習は町人にも伝わり、町のひな祭りが次第に派手になった。

雛人形は長い時間をかけて女の人が人形によせる心と上巳の祓いとが一体となり形成。

雛人形はいろいろな穢れ、災いの身代わりになる大切なものとして長い時間を掛けて培われ、現代も女の子の幸せを願う親心で飾ります。

雛人形は長い時間をかけて女の人が人形によせる心と上巳の祓いとが一体となり形成されたものです。

人形、形代とは人、動物などを模した形を形取り、それに病気や穢れ、悪いものを移して身代わりになってもらうもののこと。

源氏物語、須磨の巻にある千年ぐらい前のお話しに出てくる行事で、光源氏が海辺に出て陰陽師(占い師)により祓いをし、紙を切って人の形に作り、その紙で体中をなでて、病気やけがれをこの紙の人形に移して、船に人形を載せて他界に流したとされています。

ひな祭り 日本の伝統行事 水辺の行事の無病息災を祈願しての『巳の日祓い』と『ひいな遊び』が一体となって生まれました。

一つに『巳の日祓みのひのはらい』があります。

巳の日祓とは三月の巳の日に行なう祓のことで、撫物なでもので身体を浄めて、河原に出て祓を行うことを言います。(源氏物語、須磨の巻に登場)

撫物は、紙を切って作ったもので人のかたちをした人形ひとかた、形代かたしろと呼ばれるものです。

後に撫物の変形として天児あまがつ這子ほうこがあります。

両方とも小児誕生時に作られるもので、幼児を襲う穢れや災を負わせるための形代で、男女の区別なく、天児は主として宮中で、這子は民間で使われていたようです。

これが後の立雛によく似ているところは、見逃せません。

こうして人形に穢れや災を負わせる風習が各地の流しびなです。

【商品番号】京十一番親王焼桐平台親王飾り

No1003R

【サイズ】間口75cm×奥行43cm×高さ41cm