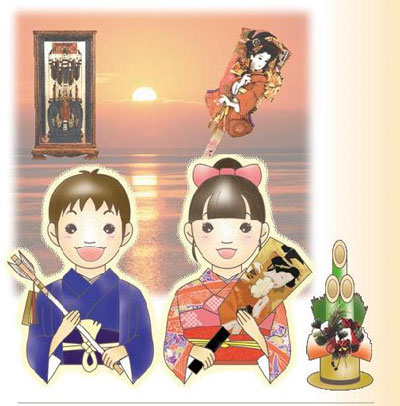

雛人形を見に行ってみよう人形のまち岩槻へ

皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

お子さまの初正月飾りの破魔弓・羽子板、2016年度雛人形予約会を同時開催中

衣装着京小十番親王柳官女付焼桐三段飾りセット

サイズ 間口75cm×奥行65cm×高さ73cm

ひな 焼桐三段の飾り方

飾り段の組み立てには両サイド側板の取り付けからはじめます。

下段の前板を置き、下から畳の張った飾り段を載せて、最後に天板を設置します。

雛人形の衣装の文様

雛屏風の刺繍

- 南天の刺繍はおひなさまに奥深さを添えます。

- お子さまの幸せの願いを込めて飾るおひなさまにはふさわしい屏風となります。

ネットショップでお取扱い商品

羽子板・破魔弓:11月1日~12月29日

ひな人形:11月1日~2月24日

期間中は無休で営業いたします。

2016年度 雛人形予約会の開催中

初正月飾り、破魔弓・羽子板も同時開催中

(岩槻工業団地内)

赤ちゃん授乳室完備