ジャンボ雛段

おひなさま十五人がそのままのお姿です。

小雨の降る中に岩槻まつりが開催されました。

岩槻まつり恒例の黒奴行列・人形仮装パレード、ジャンボ雛段はもちろん大勢の見物 で賑わいました。

で賑わいました。

お子様の仮装はとっても可愛いです。

(岩槻工業団地内)

赤ちゃん授乳室完備

ジャンボ雛段

おひなさま十五人がそのままのお姿です。

小雨の降る中に岩槻まつりが開催されました。

岩槻まつり恒例の黒奴行列・人形仮装パレード、ジャンボ雛段はもちろん大勢の見物 で賑わいました。

で賑わいました。

お子様の仮装はとっても可愛いです。

雛人形の衣装 亀甲繋ぎ文様(姫の表着)

日本の文様は基本の一つの単位の文様を変形したり、組み合わせたりして多くの文様を生み出した。

亀甲・七宝を一つの単位として繋ぎ合わせ平面に充填する文様。

また、上下に連ねて縞模様を構成する。

久伊豆神社

埼玉県さいたま市岩槻区宮町2丁目6−55

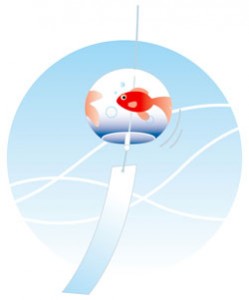

夏越しの風鈴(なごしのふうりん)一二三の風鈴[ひふみのふうりん]

鈴の音には、罪穢れを祓い、身を清めて神を迎える音といわれています。

夏の風物詩・風鈴の音色をくぐることで心身を清める意味があります。

夏の風物詩・風鈴の音色をくぐることで心身を清める意味があります。

この浄めの風鈴をくぐり、『いち・にの・さん』と声をあげて、良い一日のスタートを切ってください。

今も去る千三百年前、欽明天皇の御代出雲の土師連の創建したものと伝えられる。

その後相州鎌倉扇ケ谷上杉定正が家老太田氏に命じ、岩槻に築城の祭城の鎮守として現在地に奉鎮したといわれている。

江戸時代歴代城主の崇敬厚く、特に家康公は江戸城の鬼門除けとして祈願せられた。神社境内は城址の一部で、元荒川が東北に流れ、市内でも数少ない貴重な社叢として知られている。

明治八年一月十一日、火災に遭い、時の城主、町民より寄進された社殿寄進有に帰し、現社殿は、その後氏子崇拝者の誠意により再建されたものである。

現在神域は次第に整い、社域はいよいよ高く神徳ますます輝きわたり岩槻総鎮守として広く人々の崇敬をあつめている。

岩槻城址公園内で撮影されたカワセミ

暦では『立秋』を過ぎていますが、まだまだ暑いが続いています。

健やかに残暑を乗り超え、お元気にして下さい。

カワセミは青い宝石といわれるように美しい羽根を持つ華麗な鳥です。

清流に住むといわれていますが、岩槻城址公園内にある池でも姿を見ることができます。

多くの人たちの憩いの場ともなっています。

このカワセミの写真はこの城址公園で撮影されたものをいただいたものです。

藤立涌文様

水蒸気がゆらゆらとたち涌いて登る様子を文様にしたもの。

平安時代以降は、波形の曲線が膨らんだところに、雲・波・藤を入れた雲立涌・波立 涌・藤立涌は有職文様として使われる。

涌・藤立涌は有職文様として使われる。

男子の鮑指貫、女子の五衣の織文様に用いられる。

華やかな振袖にも立涌文を入れて豪華さを出しているようです。

七宝は同じ大きさの円の円周を四分の一ずつ重ねて繋いでゆく文様。

重ね方は円周の四分の一を隣の円と交叉させるようにし、宴を上下左右に繋ぐ並べ方にする連続文様。

『亀甲つなぎ』と同様、面として広がる状態をさす。

仏教でいう七宝は金・銀・瑠璃(るり)・玻璃(はり)・珊瑚・瑪瑙(めのう)・蝦蛄(しゃこ)の七つの宝物。

正六角形(一角がすべて120度の均一となっている)の幾何学文様はもともと西アジアかに起こり中国や朝鮮から日本に伝わった。

日本では亀の甲羅に似ているのでこの名がつけられ吉祥文様となった。

平安時代から有職文様として使われる。

六角形をつないでゆくつなぎ文様が基本的なパターン。

亀甲文の中に、花弁が入れてあるものを、日本では『亀甲花菱』とよんでいる。

飛鳥・奈良時代は仏教の伝来により、大陸からもたらされた仏教美術工芸の品々を愛好し、仏教関係品に施された装飾文様を次々とうけいれる。

平安時代になると日本的なものへと関心が高まり、松・梅・など身近なものへと変わって行く。

羽根を広げた2匹の蝶で構成された丸文。

多くは浮線文様として女房装束の唐衣などに用いられた。

平安時代より宮廷や貴族を中心に調度品や衣服類に、伝統的に用いられた文様の中の、特に衣服などに使われることの多いものを、有職文様とよびます。

天皇の御袍の文様は桐竹鳳凰ですが、後世この上に麒麟(きりん)という空想上の動物の文様が加わります。

天皇の御袍は『黄櫨染(こうろうぜん)』の色で、これは重い御式のときの御召しもの。

軽い御式のときは『麹塵(きくじん)』と呼ぶ玉虫色に見える色で同じ文様の御袍を御召しになります。

—— 参考資料 文様の四季 木村孝 著 —–

鳳凰は桐林に棲み竹の実を食べるという中国の故事に由来、天皇専用に用いられる有職文様。

毎度格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

うだるような暑さですが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

夏の土用といい一年中で一番暑い時期です。

和菓子屋さんに『土用餅』を見かけるのもこのころです。

古くから、土用の入りに小豆餅を食べて暑気払いし暑い夏を乗り切るとか言います。

他に、食い養生といえば、鰻やシジミも食べたりします。

まだまだ暑さは続きますのでお身体ご自愛くださいますよう。