今日は国民祝日の『敬老の日』です。

「いつまでも元気でね!!」とお孫さんたちも一緒に声を掛ける。

そんなあったかな暮らしがいいですね。

お孫さんたちとご家族みなさんでお出かけもその幸せの形でしょう。

昨日もそういうご家族と出会う中、根津美術館に行ってまいりました。

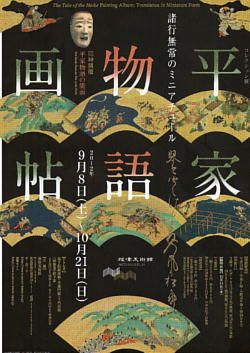

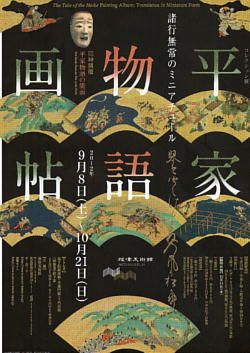

若者を゜はじめ沢山の方が『平家物語画帖』に見入っていました。

諸行無常のミニアチュール

『平家物語が帖』は平家一門の盛衰を語る軍機物語の最高傑作です。

十三世紀半ばごろまでには成立していたと推定され、その後、長く読み継がれ、語り継がれてきました。

『平家物語』の合戦場面を描いた屏風や、物語を典拠とした謡曲や浄瑠璃が少なくないことなど、その後の文芸に与えた影響ははかり知れません。

会期 前期 九月八日~九月三〇日 後期 十月二日~十月二十一日

根津美術館発行パンフレットより抜粋

平家物語の中でも有名な場面『敦盛最後の事』の敦盛と直実の心に残る場面

埼玉県の豪族の゛熊谷直実゛は埼玉県出身の私は興味を持って見せていただきました。

下帖 『敦盛最後の事』は謡曲、浄瑠璃で今も語り継がれているとか。

下帖 『敦盛最後の事』は謡曲、浄瑠璃で今も語り継がれているとか。

甲冑はとても緻密にリアルに描かれて、敦盛の萌葱の鎧はとっても綺麗です。

『敦盛最後の事』

一の谷の合戦に敗れてた敦盛直実が味方の舟に向かい、馬に乗り一人でで海の中、それを直実が扇をかざし呼び返す場面。

わが子とも思えるその敦盛はあまりの美少年。

助けようとはするが、源氏軍が迫ってきてはそれもかなわなかった。

戦わねばならぬ『無常』を感じた。

このように、一つ一つ描かれた場面がとても良かったです。

画像は根津美術館パンフレットを使用

雛人形・五月人形は人形のまち岩槻 小木人形

(岩槻工業団地内) 赤ちゃん授乳室完備

下帖 『敦盛最後の事』は謡曲、浄瑠璃で今も語り継がれているとか。

下帖 『敦盛最後の事』は謡曲、浄瑠璃で今も語り継がれているとか。

★七夕は年に一度だけ天の川をわたって織姫と彦星が合うことを許された中国伝来のお話です。

★七夕は年に一度だけ天の川をわたって織姫と彦星が合うことを許された中国伝来のお話です。