『初節句』とは赤ちゃんが生まれて初めてのお節句の日の祝い、古くからの日本の伝統行事です。

初節句のお祝いの仕方

ひな祭りは三月三日または宵の節句(前日の晩)、両家のご両親や親しい方々をお招きしてお祝いします。

料理には夫婦円満の象徴とされる縁起の良い食材を用いた料理が用意されます。

赤ちゃんの生まれ月によって、次の年に繰り延べることも多いです。

女の子の場合12月~3月2日までに生まれた場合、一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。

つまり赤ちゃんが生まれて3ヶ月が目安となります。

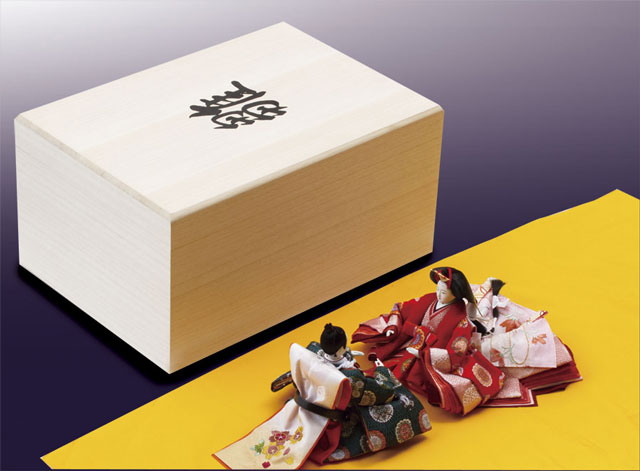

しきたりとして、里親から雛人形が贈られますが、近年は高価なものだけに両家で折半ということもございます。

また、御親戚からもお祝いのお人形等が贈られます。

初節句を祝ってお祝いを下さった方を三月三日にご招待してお祝いをすればお返しの必要はありません。

お祝いは身内のものだけで、知人などに返礼するときは、菱餅、雛あられ、ちらしずし、ケーキなどを配り、『内祝』とします。

2022年度雛人形・五月人形カタログ申し込み受付中です。

赤ちゃん授乳室完備